Por José Beltrán Peña

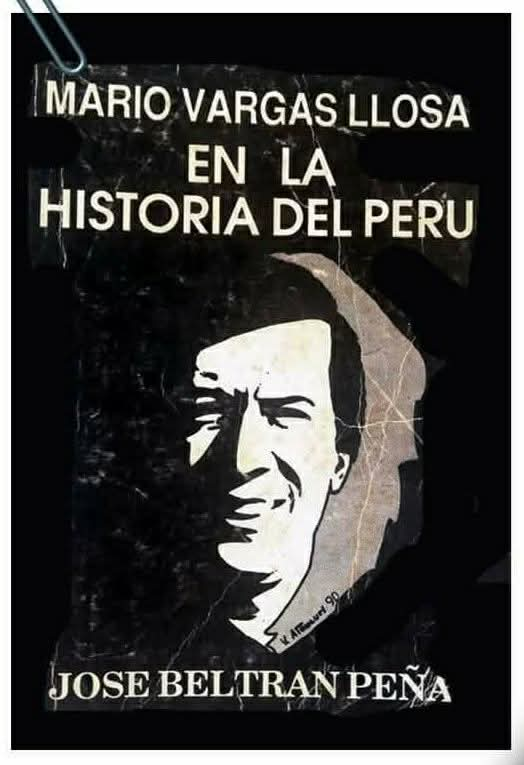

Hace 35 años publiqué el libro Mario Vargas Llosa en la historia del Perú (Lima, Estilo y Contenido Ediciones, 1990, 362 pp. Carátula: Miguel Ataucuri García.), referido a la vida y obra de Mario Vargas Llosa. Tuve la oportunidad de verlo y conversar unos minutos con él muy amablemente, por primera y única vez. Y por ser nuestro único Premio Nobel, y habiendo fallecido hace pocos días, es justo —por el paso del tiempo y su brillante trayectoria a nivel mundial— recordar a este gran compatriota y distinguido colega de la palabra en libertad. Quiero compartir un comentario personal sobre lo que puedo decir y resaltar de él.

Nació en Arequipa (Perú, 1936). Mario tuvo dos episodios traumáticos que mencionó en muchas entrevistas. El primero fue con su padre, de carácter fuerte, autoritario y apabullante, a quien le tuvo mucho miedo, como él mismo decía. Incluso, por su personalidad artística, su padre lo envió al colegio militar Leoncio Prado para «corregirlo». El segundo fue la desagradable experiencia que vivió en sexto grado en el colegio La Salle, con el cura Leoncio, de origen francés, quien lo llevó a su cuarto con el pretexto de entregarle la libreta de notas, para luego mostrarle revistas pornográficas y tocarle la bragueta. Mario gritó pidiendo ayuda, y el cura (hermano) abrió la puerta y lo dejó ir. Ambos casos lo marcaron indiscutiblemente, pues los rememoró en múltiples ocasiones.

Su primer «trabajo», pienso, fue en el colegio Leoncio Prado, donde escribía poemas o cartas para que sus compañeros se las dieran a sus enamoradas, y él «cobraba» por ello.

Dejó la carrera de Derecho para dedicarse a la escritura, algo que también hicieron otros autores peruanos, como Alfredo Bryce Echenique, quien escribe esto, y otros que abandonaron los estudios, como el poeta y académico Marco Martos.

Siempre lo juzgaron por razones sociales, políticas, ideológicas y hasta faranduleras. Pero, en honor a la verdad, lo que importa de todo artista —en este caso, de un escritor— es su obra, no su vida personal. Lo que trasciende es su importancia sin fronteras y en cualquier idioma. De otro modo, no valoraríamos, por ejemplo, a muchos rockeros, pues si analizáramos sus vidas privadas, veríamos que fueron drogadictos, promiscuos, malos hijos o peores padres. Sería fatal dejar de cantar sus canciones por eso. Sin embargo, recalco que es muy respetable el trabajo de los artistas con compromiso social en libertad, no impuesto.

Mario era un provinciano del Perú. Para algunos, un andino blanco con apellido español. Nació en Arequipa, luego vivió en Piura y Cochabamba (Bolivia), después en Lima, y finalmente emprendió un exitoso periplo por el extranjero (España, Francia, Inglaterra). Obtuvo las nacionalidades española y dominicana, pero nunca olvidó al Perú ni sus problemas, aunque con posturas polémicas. Mario decía lo que pensaba, sin miedo al rechazo, los insultos o la censura.

Algunos lo acusaron de traidor a la izquierda y al neoliberalismo. Con su muerte, surgió mucha hipocresía, sobre todo de periodistas y escritores que en su juventud fueron socialistas y luego se acomodaron en círculos conservadores, incluso en «la Tierra del Tío Trump». Es un tema que merecería un análisis sociológico, pues hay pruebas en diarios y revistas de aquella época.

Mario era un amante de la belleza, aunque algunos lo tildaron de tener un «tufillo racista» en ese aspecto. Esto se notó en su discurso del Premio Nobel, cuando elogió a Patricia con lo de la «naricita respingada». Era una preferencia estética personal, no algo malo, sino parte de su manera de ser.

Se consideraba agnóstico, pero respetaba la religión. Por ejemplo, admiró al Padre Ugo de Censi por su labor pastoral en Chacas, lo que indirectamente reflejaba respeto por Don Bosco y los salesianos. Quizá, al final de sus días, se encontró con Dios.

Mario también fue poeta. Publicó Padre Homero, un poemario con versos suyos y grabados del colombiano Luis Fernández Peláez. Se editaron solo 100 ejemplares, cada uno en una caja especial, con un costo de 3500 dólares por unidad. Incursionó en la dramaturgia, el cine y la literatura infantil, aunque sin el mismo éxito que en la narrativa. Muchos de sus libros están ambientados en el Perú (Piura, Arequipa, Lima), aunque los escribió en distintas partes del mundo.

El Estado le ofreció ser ministro varias veces, pero nunca aceptó. Intuyo que quería ser presidente, aunque no era un político nato. Creía que la honestidad bastaría para ganar, pero perdió ante las mañas de su oponente. Fujimori, irónicamente, implementó parte de lo que él proponía. Fue mejor así: pudo consolidar su obra literaria y evitó el desgaste prematuro de la política, pese a ser un buen deportista.

Reconoció el valor de José María Arguedas, aunque quizá en algún momento sintió celos, algo normal en el mundo artístico. Destacó un acierto de Arguedas: «JMA llamó al Perú el país de todas las sangres. No creo que haya fórmula que lo defina mejor. Nos guste o no, eso somos: una suma de tradiciones, razas, creencias y culturas venidas de los cuatro puntos cardinales».

Así como César Vallejo tuvo a su Georgette y Arguedas a su Sybila, Mario disfrutó del apoyo de Patricia, una mujer clave en su vida. Muchos nos identificamos cuando contó que ella le decía: «Mario, tú solo sirves para escribir».

¿Cuándo habrá otro Nobel en el Perú? No lo sabemos. Pero debemos sentirnos orgullosos de haber conocido, leído, admirado (u odiado) a un compatriota de talla mundial. Nos dejó pensamientos memorables, como: «Derrotar a la carcoma del tiempo y convertir en posible lo imposible», y «La vida es maravillosa porque tiene un fin».

José Beltrán Peña. Escritor, investigador, crítico literario y promotor literario peruano. Presidente de la Sociedad Literaria Amantes del País.