Tronos

Publicado el 11/08/2025

Dos siglos y no hemos roto el espejo. El Perú sigue atrapado en el reflejo de sus propias traiciones, donde las élites se miran a sí mismas y se ven eternas. Desde las intrigas sangrientas de Pizarro y Almagro, pasando por las constituciones hechas a la medida de minorías, hasta los pactos secretos firmados en hoteles de lujo en el siglo XXI, nuestra historia política es un rosario de conspiraciones con un único patrón: impedir que el pueblo gobierne.

Aquí, el poder no se hereda por nobleza ni se gana por virtud; se arrebata como botín de guerra y se blinda con leyes escritas en papel de oro. La presidencia se ha convertido en una corona de espinas que jamás debe tocar la frente de un hijo del pueblo. Cuando un trabajador, un maestro o un campesino se asoma al Palacio, la maquinaria se activa: primero el desprestigio mediático, luego la conspiración congresal, y si es necesario, la represión y la sangre en las calles.

La lista es larga y vergonzosa. El Tratado Salomón-Lozano, donde se entregó Leticia a Colombia como si fuera una ficha de ajedrez; las privatizaciones de los 90, que vendieron empresas estratégicas a precio de remate; los gobiernos que juraron servir a la nación pero sirvieron a los bancos; y, más recientemente, la caída de un presidente elegido por el Perú profundo, derrocado por una coalición de intereses que jamás ha pisado un mercado de provincia ni sentido el barro de la chacra.

En el Perú, las elecciones son ferias de ilusiones. Se promete agua, pero se entrega deuda; se promete pan, pero se entrega inflación; se promete justicia, pero se entrega represión. En Lima, el Congreso legisla para la minoría blindada; en las regiones, el trabajador y el campesino siguen sosteniendo sobre sus espaldas un país que nunca les ha devuelto el peso de su esfuerzo.

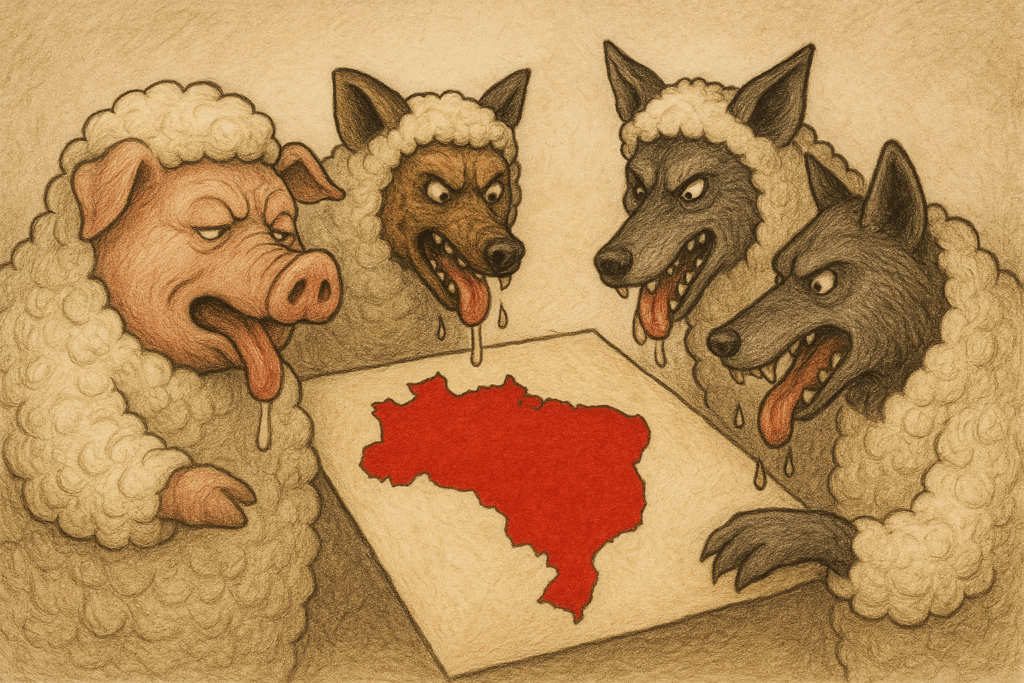

La geografía misma ha sido convertida en línea de fractura: costa contra sierra, ciudad contra campo, privilegiados en torres de vidrio contra mayorías en casas de adobe y calamina. Y siempre, la misma escena: en el centro, las riquezas del país; alrededor, la élite cortando porciones; en los bordes, el pueblo sosteniendo la mesa para que el banquete no se derrumbe.

Pero el juego puede romperse. El trono puede caer. La mesa puede volcarse. La historia puede doblar su rumbo. Porque cuando el Perú profundo despierte, ni todas las bayonetas ni toda la plata de las minas serán suficientes para detenerlo. Los mismos que hoy se creen dueños del país comprenderán, tarde, que no hay muro ni banco que contenga la fuerza de un pueblo que ha decidido dejar de arrodillarse.