Pantalla sangrienta

Publicado el 10/09/2025

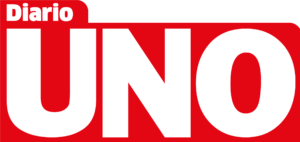

Un shooter (videojuego de disparos en primera persona o tercera persona, diseñado para entrenar reflejos, puntería y respuesta inmediata) no es solo un entretenimiento: es un campo de adiestramiento simbólico. La cámara en primera persona no es neutral, es un dispositivo de Weltanschauung: te enseña a matar antes de pensar, a disparar antes de dialogar. Es la pedagogía del gatillo. (Weltanschauung es una palabra alemana que significa “visión del mundo” o “forma de entender la realidad.)

Los shooters (videojuegos de disparos) son espejos de un sistema que glorifica la violencia tecnificada y anestesia la conciencia. Slavoj Žižek lo anticipa: «El goce capitalista necesita del simulacro de la guerra para sostener la paz del mercado» (Žižek, Violence, 2008). Cada bala virtual es un ensayo de obediencia real: convierten al jugador en sujeto disciplinado, adicto a la descarga dopamínica, pero impotente frente al verdadero poder.

No es casualidad que estos juegos provengan de laboratorios geopolíticos: la industria armamentística y la cultural se entrelazan. Call of Duty (videojuego de disparos en primera persona basado en guerras globales), Valorant (videojuego de disparos tácticos en equipo, centrado en la estrategia militar) y Counter-Strike (videojuego clásico de combate entre fuerzas policiales y terroristas): todos educan a los futuros “ciudadanos-soldados” para que internalicen la lógica del enemigo, la paranoia del otro, el orden militarizado.

Byung-Chul Han advierte: «La violencia hoy se ejerce de forma inmanente: nos autoinfligimos el deber de rendir más, de matar mejor» (La sociedad del cansancio, 2012). Así, el shooter es el nuevo opio digital: no para adormecer, sino para excitar el deseo de combate mientras oculta la verdadera guerra, la económica y la espiritual.

El problema no es el disparo, sino quién decide contra quién se dispara. Y ahí, como siempre, no juegan los pueblos: juegan las corporaciones. El shooter es entrenamiento mental para un campo de batalla que no vemos, pero donde ya somos carne de cañón.

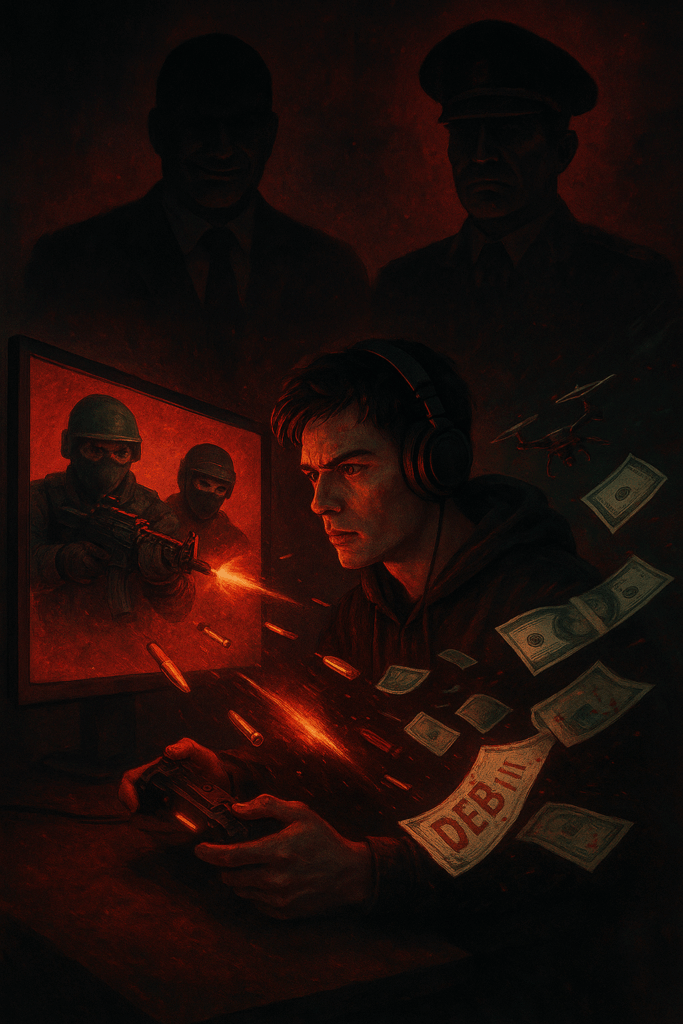

PUBG (videojuego multijugador de supervivencia en línea, donde 100 jugadores son lanzados a una isla para matarse entre sí) es más que un juego: es una alegoría del capitalismo salvaje. Cien cuerpos arrojados a una isla, sin historia, sin identidad, obligados a matarse entre sí por recursos escasos. No hay comunidad, no hay pactos: solo la ley del último en pie.

Byung-Chul Han lo describiría como «la violencia interiorizada del rendimiento» (La sociedad del cansancio, 2012): todos corren, saquean, disparan, porque detenerse es morir. PUBG no entrena soldados, entrena sobrevivientes atomizados, incapaces de cuestionar quién lanzó el avión y por qué.

El verdadero enemigo no está en el mapa, sino en el diseño: un sistema que convierte al jugador en depredador mientras una élite invisible reparte las armas, fija las zonas seguras y define cuándo el círculo se cierra. Es la pedagogía del miedo controlado.

Žižek lo anticipa: «El capitalismo triunfa cuando convierte la supervivencia en espectáculo» (Violence, 2008). PUBG lo hace perfecto: convierte la guerra en entretenimiento y la impotencia en adicción.

Pero el sistema no se detiene ahí: los mismos conglomerados que producen videojuegos controlan la banca, la minería, los monopolios y los oligopolios. Mientras los jóvenes aprietan gatillos digitales, la economía real es saqueada bajo el eufemismo perverso de la “economía social de mercado”. Es una trampa semántica: ni es social, ni es de mercado libre; es un laboratorio donde unos pocos fijan las reglas, las armas y las balas.

En Perú, las élites financieras y los grupos extractivos operan igual que el algoritmo de un shooter: deciden dónde está la “zona segura”, quién accede a recursos y quién queda fuera del mapa. Las transnacionales mineras dictan la geopolítica del subsuelo, la banca define la geopolítica del hambre y los monopolios administran la geopolítica de la información. Los videojuegos son el espejo pixelado de un modelo que entrena obediencias mientras disfraza la precariedad de entretenimiento.

No es casualidad que, mientras los jóvenes perfeccionan su puntería en Call of Duty, Valorant o Counter-Strike, el verdadero disparo ya se lo dieron al país: balas simbólicas contra su soberanía, contra su futuro y contra su capacidad de decidir. Todo, desde la deuda externa hasta la privatización del litio, funciona como un gigantesco Battle Royale donde unos pocos, desde arriba, deciden quién vive, quién muere y quién ni siquiera juega.

El sistema no te necesita consciente: te necesita entretenido. No te quiere despierto: te quiere conectado. La pedagogía del gatillo, del saqueo, de la sobrevivencia individualizada es el entrenamiento perfecto para aceptar el saqueo silencioso del siglo XXI.

Y sin embargo, hay grietas. Cada partida es una oportunidad de preguntarse: ¿quién diseña el mapa?, ¿quién define las zonas seguras?, ¿quién reparte las armas?, ¿quién decide cuándo el círculo se cierra? Ahí está el núcleo político que se esconde bajo cada píxel: la guerra verdadera no está en la pantalla, está en el subsuelo, en la banca, en la minería, en el Congreso, en las calles.

El sistema es matable. Pero para derrotarlo, primero hay que ver el diseño, entender la partida, reconocer que las corporaciones escriben las reglas y que nosotros somos, sin saberlo, el botín. La primera desobediencia es abrir los ojos; la segunda, apuntar hacia arriba.

El futuro es hoy, nos lo quieren robar y los jóvenes no lo vamos a permitir.