Eudocio Carrera Vergara y el criollismo limeño: ¿qué se fizo?

Publicado el 31/10/2025

La vida de Eudocio Vergara Carrera tiene el mismo sabor y la misma pinta de su “Doctor Copaiba, Protomédico de la Lima Jaranera”, personaje creado en 1943 para un pícaro libro de su autoría. Decimos esto porque hasta el día de hoy no existe consenso sobre su lugar y fecha de nacimiento. Dice Manuel Beltroy Vera (1957) que fue en Lima el 1° de marzo de 1879, días antes del inicio de la Guerra contra Chile. Esto en clara respuesta al artículo de César Alzamora (1950) quien sostiene que nació en Ica. Pero, Vergara Carrera es limeño y lo demostró Manuel Zanutelli Rosas (2008) cuando encontró la partida bautismal en la Parroquia del Sagrario de Lima, donde se indica que Manuel Eudoxio fue bautizado el 9 de marzo de 1877 por el presbítero Antonio Escaró, siendo hijo legítimo (sus padres eran casados) de Manuel Natividad Carrera (nacido en Huamachuco) y de Manuela Vergara (natural de Lima). El año de nacimiento sigue en duda, pero el futuro periodista Eudocio Vergara Carrera es de Lima e hijo de padre inmigrante. Como la gran mayoría de niños y niñas nacidos en la capital desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

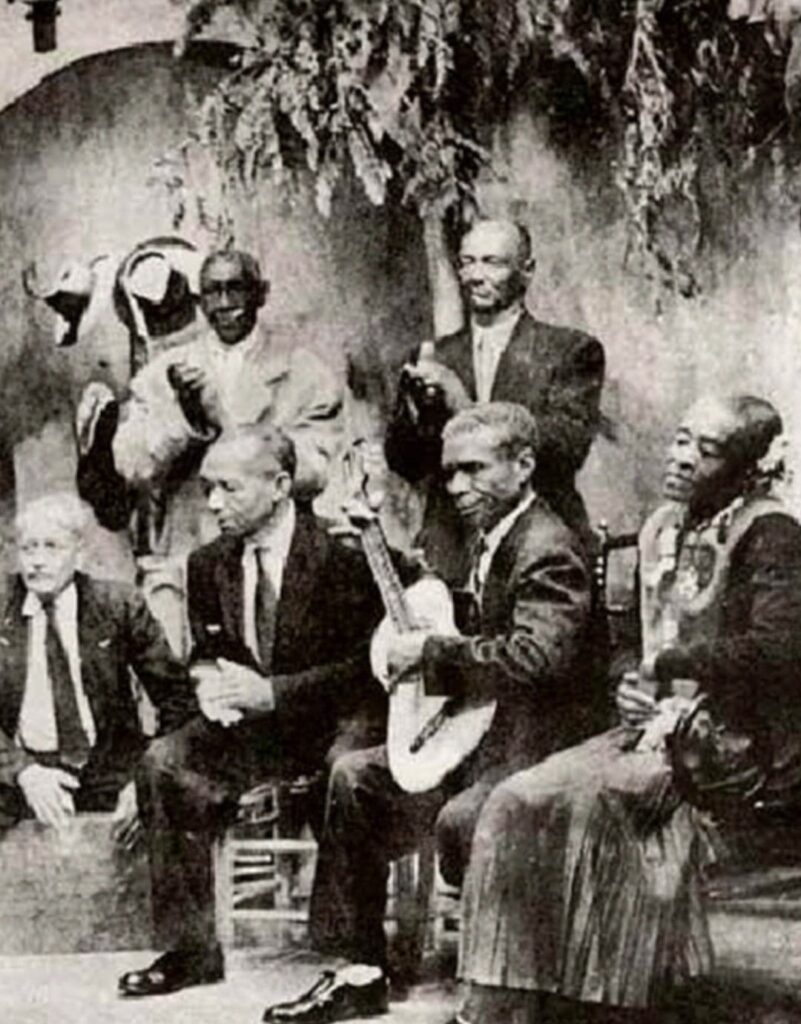

Su infancia ocurrió entre Ica y Nazca para, finalmente, quedarse en Lima y cursar estudios secundarios en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Gran lector y de pluma fértil, apenas terminó la secundaria, ingreso como “meritorio” (aprendiz) a trabajar en el área de periodismo de la Municipalidad de Lima. La experiencia y las amistades le permitieron conocer mucho mejor el “Mundo del Periodismo”. Marchó a Ica y fundo el diario El Comercio –en esa ciudad-. Rápidamente, su prestigio determinó su regreso a Lima y con trabajo en El Comercio de la familia Miró-Quesada. Viajó a Europa tres veces como corresponsal. Era habitual su presencia en las mansiones de los dueños del país; pero también era costumbre su diversión en los Barrios Altos, el Rímac y La Victoria. Entre callejones, “palomillas” y “niñas de la vida alegre”. Fue parte de La Palizada con Alejandro Ayarza (Karamanduca), Augusto Paz, Pepe Ezeta, Eulogio Menacho y otros. Justamente, Paz y Menacho fueron “amigos-guardaespaldas” de Juan Leguía (Coronel de la Aviación con 21 años de edad e hijo del Presidente Augusto B. Leguía), participando en la famosa bronca en un burdel de la calle Chirimoyo (actualmente cuadras 7; 8; y, 9, de Jirón Puno en Barrios Altos) donde Juan Leguía arrojó una pianola por el segundo piso y aplastó un auto. Inmediatamente Paz y Menacho “convencieron” al dueño del auto para que no presente la denuncia policial. Un periodista de antaño: jaranero, bailaba marinera, cantaba valses y tomaba pisco para el huesito atascado en la garganta.

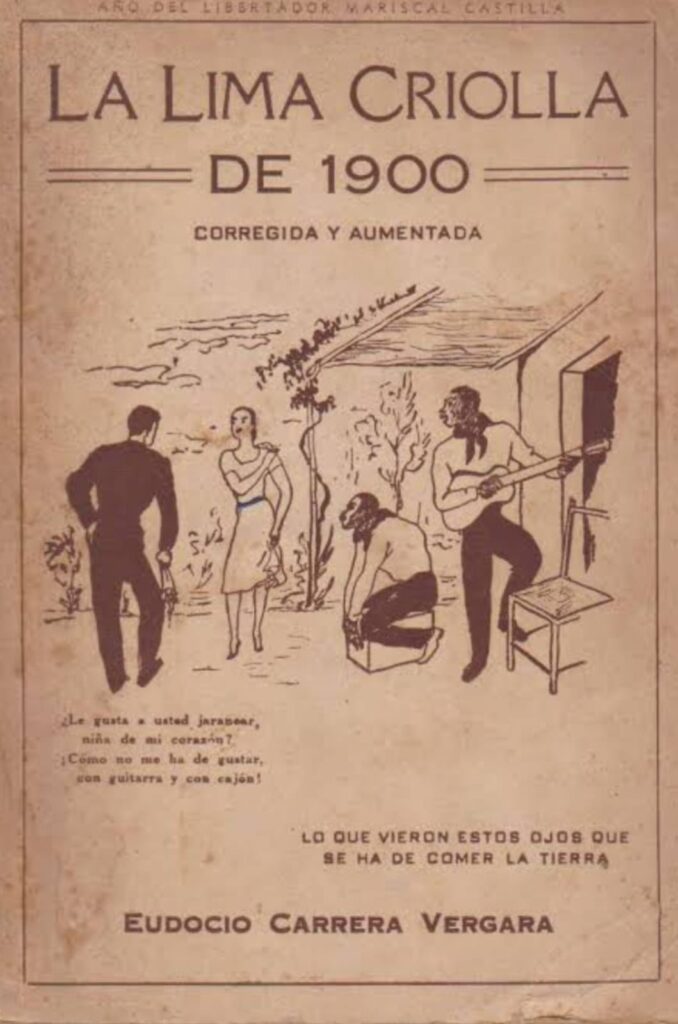

En 1940 apareció su libro La Lima Criolla de 1900, cuya segunda edición (“Corregida y aumentada”) fue publicada en 1954. El libro presenta una serie de crónicas que se pueden leer sin orden alguno. Pero, en todos ellos, el autor increpa sobre la desaparición de Lima. Las jaranas ya no son como antes. Los valses ya no son como antes. La comida ya no es como antes. Todo ya no es como antes. Una suerte de “todo tiempo pasado fue mejor”. Incluso, Carrera Vergara indica:

“El criollismo limeño, ese criollismo famoso, tradicional y si se quiere histórico, brotado cual flor celestial en los tiempos coloniales, que tanto ruido metiera en la coronada villa y que, aun en pleno republicanismo, campeó alegre, altivo y triunfador hasta hará cincuenta años sobre poco más o menos ¿qué se fizo?, los recios y aguerridos trovadores que hasta el cielo lo subieron ¿qué se ficieron?, cabe preguntar aquí, en castellano antiguo, o a lo clásico” (1954:23).

Eudocio Vergara Carrera sostiene que, para mediados del siglo XX, la Lima Criolla y jaranera ya no existía. Es más, había dejado de existir cinco décadas antes. Y, para demostrar que el lenguaje utilizado por los jóvenes de la “guardia nueva” ya no tiene ninguna ligazón con la Lima del 900, se pregunta “¿Qué se fizo?”. Arranca versos de las Coplas por la muerte de su padre del español Jorge Manrique para preguntarse “¿Qué pasó?” o “¿Qué fue de la Jarana Limeña?”. La gran mayoría de las canciones que eran interpretadas por la llamada “Guardia Vieja” en realidad, son poemas y versos de poetas clásicos españoles, latinoamericanos y peruanos. Para ser un gran jaranero se tenía que demostrar la “chispa al hablar”. Decir las cosas “en primera” o improvisando. La marinera se cantaba en refranes. Guitarras y castañuelas, algunas veces acompañadas con las palmas y algún sonido logrado de objetos existentes en la vivienda o el burdel. Nada más: cuerdas y voces. Pisco o coñac. Lija y su buen caldo “levantamuertos”. Para Carrera Vergara eso era una jarana criolla limeña. Improvisación y callejones. Serenatas en la ventana del dueño del santo. Hasta el amanecer y luego a trabajar. Los lunes no se trabaja, se celebra a “San Lunes”: más jarana, pisco y coñac. Así nació el criollismo. En los barrios populares y las esquinas peligrosas. Carrera agrega:

“Ante todo, comenzaré anunciando con voz de pregonero que la auténtica y cabal Lima criolla, tras un agonizar lento pero heroico, cara a cara y frente a frente a los cada día más raros, exóticos y extravagantes bailes, trajes, música, cantos y otras zarandajas de la misma fibra, importados y revestidos de un libertinaje grotesco y espantoso, faltos del más leve decoro y sin ñisca de ingenio ni de gracia, que se escuchan y se ven en cines y los llamados boites… dejó de existir hará cosa de medio siglo” (1954:28).